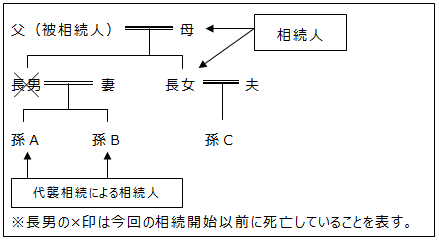

4.代襲相続

相続する権利が下の世代に移転することを代襲相続といい、代襲相続によって相続人になった者を特に代襲相続人と呼ぶことがある。代襲相続が起こるのは、本来なら相続人となるべき人に次の1~3のいずれかが生じた場合である。

- 被相続人の死亡以前に死亡している場合

- 欠格により相続権を失った場合

- 廃除により相続権を失った場合

【参考】図表1-1:代襲相続による相続人

なお、図表1-1において、例えば孫Aも被相続人より先に死亡していた場合には、孫Aに子供(被相続人から見ると曾孫)がいれば、その曾孫が相続人となる。このように曾孫以下の世代が代襲相続することを特に再代襲相続と呼ぶ。

また、第1順位の相続人については、「子→孫→曾孫→玄孫→・・・」と無限に代襲相続が認められているが、第3順位の相続人である兄弟姉妹については、代襲相続しか認められていない。

従って、第3順位の相続人における代襲相続は、被相続人を中心に考えると甥・姪までということになる。

5.胎児

相続が開始した時に胎児であった者も相続人になることができる。ただし、死産となった場合には相続人として取り扱わない。

[胎児の例外]

原則として法律上の権利は、人が出生してから死亡するまでの間しか行使することが認められていない。財産の所有権についても同様であり、死亡と同時に次の持ち主を決めるためにも、相続というルールが必要なのである。

しかし、胎児はいまだ出生前の状態であり、原則として権利の行使は認められていない(例:胎児の名義で不動産を購入することはできない)。

ところが、民法では胎児にも相続権を認めており、損害賠償・遺贈などと並ぶ例外的取扱いなのである。

6.欠格・排除

1.欠格

遺産目当てで被相続人である親を殺害したり、遺言書の偽造等をした相続人が相続権を剥奪されることを欠格いう。欠格事由に該当すると何も手続きをとらなくても自動的に相続権を失う。

2.排除

廃除とは、被相続人を虐待したり、被相続人に重大な侮辱を加えたりした一定の相続人がいる場合において、被相続人が生前に、または、遺言によって廃除を家庭裁判所に請求し、その請求が認められれば、その相続人から相続権を剥奪できることをいう。

3.効果

欠格や排除により相続権を剥奪された者は、その相続に関しては相続人ではなくなるが、その剥奪された者に卑属がいれば代襲相続は発生する。

つまり、あたかも死亡した者と同様の取り扱いになる。

7.相続の承認と放棄

1.相続の放棄

1.放棄とは

相続財産の大部分が借金であるような場合、それを強制的に相続人に相続させるのは、あまりにも酷な結果となる場合が考えられる。そこで民法は、相続人に3ヵ月の熟慮期間を与えて、その期間内であれば相続を辞退できる「放棄」という制度を設けている。

| 放棄できる期間 | 相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内 |

| 手続き | 家庭裁判所にて放棄する旨を申述して行う。 |

| 特徴 | 相続人が複数いる場合でも、単独で放棄することができる。 |

[コラム]

相続人同士の話し合いの場において、「自分は遺産はいらない。この相続は放棄する」と宣言することが相続の放棄であると誤解されている場合がある。

しかし、プラスの財産を取得しないことは自由であるが、この宣言にマイナスの相続財産の義務を免れる法律上の効果はない。たとえ遺産分割協議証などの書面に記載していても同様である。

被相続人に多額の借財がある、またはその可能性がある場合には、面倒でも必ず家庭裁判所で放棄の手続きを行うべきであろう。

2.放棄の効果

相続の放棄を行った者は、その放棄をした相続に関して、相続開始の時点から相続人でなかったものとみなされる。なお、欠格や廃除と異なり、相続の放棄を行った者には代襲相続が発生しない。

[参考]

人の死亡を理由として財産を取得するのは、何も相続だけとは限らない。

たとえば、その代表的なものとして(死亡)保険金があるが、保険金はそもそも被相続人が死亡時に所有していた財産ではなく、保険契約によって保険会社から支払われる財産である。

そのため、保険金については、たとえ相続を放棄したとしても受け取ることができる。ただし、保険金受取人として個人名ではなく「相続人」が指定されている場合には、相続を放棄して相続人でなくなると保険金を受け取ることができなくなるので注意が必要となる。

2.承認

1.限定承認

プラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を相続することを限定承認という。たとえば、現金が1億円で借金が1億3千万円だとすると、プラスの財産<マイナスの財産となっているので、差額の3千万円部分は相続しなくてかまわない。

なお、放棄と異なり相続人のうちの一部の者だけが限定承認を行うということはできないので、相続人が2人以上いる場合は、全員で限定承認の手続きを行わなくてはならない。

| 限定承認できる期間 | 相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内 |

| 手続き | 家庭裁判所にて限定承認する旨を申述して行う |

| 特徴 | 相続人が全員で限定承認しなければならない |

2.単純承認

無条件で相続を承認することを単純承認という。単純承認を行うと、仮に相続財産が借金しかなくても、その借金を返済する義務を負うことになる。

また、放棄や限定承認について手続きの期限が3ヵ月以内となっているため、相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に放棄や限定承認を行わない場合には、自動的に単純承認したものとみなされることになる。

相続のはなし 第2章-相続分1 へ続く