2.第1ステップ:収益性を見る(続き)

3.横の増減率の比較も行ってみよう

| 前期 | 2期前 | 3期前 | |

| 決算年月日 | 2018年3月期 | 2017年3月期 | 2016年3月期 |

| 売上高 | 51,646百万円 | 49,604百万円 | 47,469百万円 |

| 営業利益 | 5,887百万円 | 5,393百万円 | 5,095百万円 |

| 経常利益 | 6,696百万円 | 6,151百万円 | 5,939百万円 |

| 当期利益 | 4,944百万円 | 4,517百万円 | 3,666百万円 |

| 1株利益 | 105.75円 | 193.24円 | 156.83円 |

| 前期 | 2期前 | 3期前 | |

| 決算年月日 | 2018年3月期 | 2017年3月期 | 2016年3月期 |

| 売上高 | 81,386百万円 | 77,351百万円 | 75,078百万円 |

| 営業利益 | 8,457百万円 | 7,617百万円 | 6,594百万円 |

| 経常利益 | 9,264百万円 | 8,183百万円 | 7,415百万円 |

| 当期利益 | 6,086百万円 | 5,566百万円 | 6,383百万円 |

| 1株利益 | 130.19円 | 238.10円 | 273.04円 |

決算推移から分かるのはそれだけではありません。先ほどは縦の増減率から収益性を分析しました。今度は横の増減率を比較してみましょう。なお、単独決算と連結決算の両方のデータがある場合は連結の方を使用します。

まず、売上高ですが前期は81,386百万円÷77,351百万円=1.0521・・・から、約5.2%の増収であることが分かります。ついでに、2期前の増収率も計算してみましょう。77,351百万円÷75,078百万円=1.0302・・・なので、約3%約となりました。

とりあえずマンダムの最近の傾向として、売上高は増加傾向にあります。その勢いは決して強くないものの減少していないので及第点と考えていいでしょう。

このように決算推移からでも基本的な収益性分析を行うことはできます。

特に上場企業の四半期(3ヵ月毎)の決算が証券取引所の自主ルールで義務化されており、投資した企業または投資したい企業の動向を把握し続けることは非常に重要な作業になります。

4.作業の効率化を図る

でも、これまでに見てきたとおり収益性の分析だけでも結構大変です。しかも、その前に低PERで絞り込んだりすると、中々いい企業には出会えません。何時間も電卓叩いて、その結果投資対象は見つからずなんてことも多々あります。

もっとも、詳細な分析は魅力的ないい決算が見つかったときだけで充分です。前回取り上げたサン・ライフ(JQS:4656)などは見ただけでパスしましょう。とりあえず電卓叩くまでもありません。慣れてきたら良さそうな企業を目視だけで絞り込めるようになりますから、その後にじっくりと分析するのがベターです。

また、エクセルなどの表計算ソフトを使える方は、決算データを入力すると自動的に計算結果を表示するようにしておくと効率的かもしれません。

いずれにしても、企業分析はまだ始まったばかりです。いい投資対象の発掘が楽でないことが分かりましたでしょうか。ここでもう一度いいましょう。凡人投資家には努力と忍耐力が不可欠なんです。

5.株式分割は必ず確認

また、企業調査をするときには必ず株式分割の有無を確認してください。

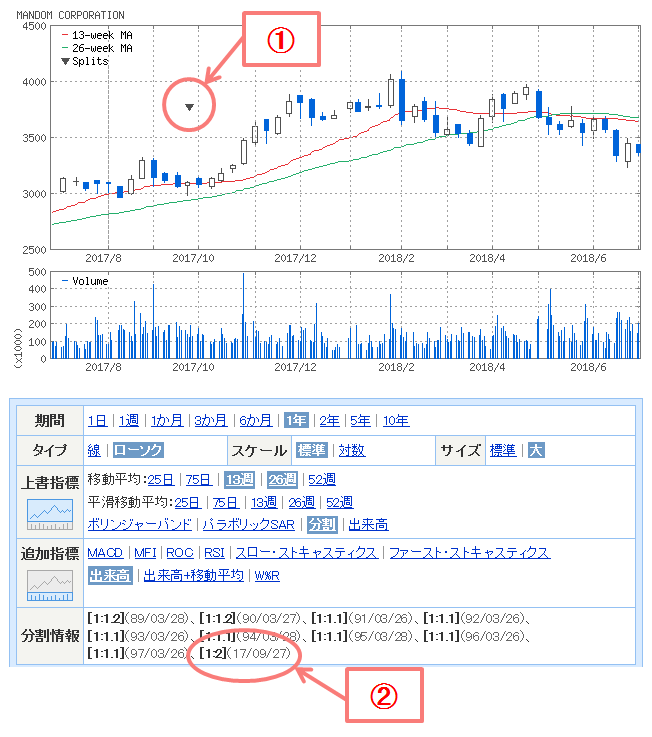

ヤフーファイナンスの場合、株式分割はチャートに記載されます。▼マークが分割マークです(上のチャートの①)。さらにチャートの下に過去の株式分割日と分割比率が記載されています(同②)。②のところに書いてある[1:2](17/09/27)は、「2017年9月27日に1株を2株に分割しました」という意味です。

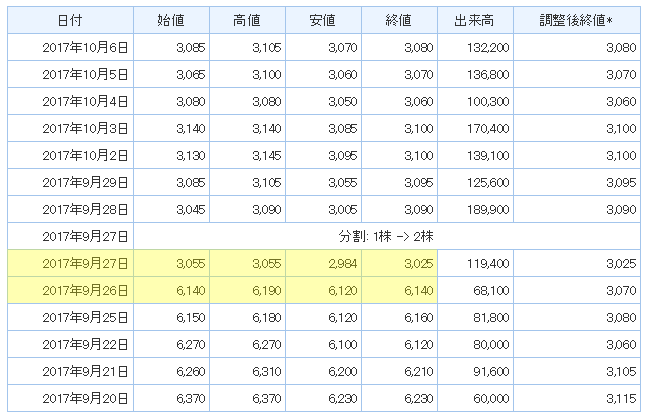

株式分割が行われると、チャートは分割前にさかのぼって修正されます。そのため、2017年9月27日前後のマンダムの株価は、実際には約半分になりました(下記の時系列データのマーカー部分)が、チャートでそれを確認することはできません。

しかし、株式分割が行われても過去の1株利益の数字は、その決算時点の株式数で計算され、さかのぼって修正されません。なので、例えば2017年10月ごろにマンダムを分析すると、株価は3,100円程度なのに1株利益は238円というなんとも魅力的なPER企業になります。マンダムは優良企業ではありますが、現在の株価は高すぎて割安株投資法の投資対象にはなりません。ということで、株式分割を見落とすとエライことになってしまいますから、決して見落とさないようにしましょう。

3.第2ステップ:安全性を見る

1.まず自己資本比率と有利子負債をチェックする

さて、収益性のいい企業が見つかったとしても、判断材料の1つをパスしたに過ぎません。次は安全性の分析を行います。この両者は車の両輪のようなもので、両方揃わない企業には投資しないくらいのスタンスが必要です。

安全性分析でも引き続きマンダムに登場してもらいましょう。このマンダムという企業、実は抜群に安全性が優れている会社なのです。そのためPERと収益性には少し問題があるものの、私は以前からウォッチ企業としてポートフォリオに登録してます。ちなみにこのポートフォリオですが、これもヤフーファイナンスの機能の1つです。無料で使えますのでぜひ活用することをおすすめします。

さて、マンダムの決算ですが、企業情報の決算推移の下の部分に注目します。最初に見るのが自己資本比率です。これは株主資本比率ともいい、高ければ高いほど優秀、つまり倒産しにくい企業と判断してかまいません。

| 前期 | 2期前 | 3期前 | |

| 決算年月日 | 2018年3月期 | 2017年3月期 | 2016年3月期 |

| 発行済株式総数 | 48,269千株 | 24,134千株 | 24,134千株 |

| 総資本 | 71,407百万円 | 63,972百万円 | 60,939百万円 |

| 自己資本 | 60,497百万円 | 55,320百万円 | 52,331百万円 |

| 資本金 | --- | --- | --- |

| 有利子負債 | --- | --- | --- |

| 自己資本比率 | 84.7% | 86.5% | 85.9% |

| 前期 | 2期前 | 3期前 | |

| 決算年月日 | 2018年3月期 | 2017年3月期 | 2016年3月期 |

| 総資本 | 93,195百万円 | 83,835百万円 | 79,821百万円 |

| 自己資本 | 69,413百万円 | 63,253百万円 | 59,708百万円 |

| 資本金 | 11,394百万円 | 11,394百万円 | 11,394百万円 |

| 有利子負債 | 272百万円 | 283百万円 | 308百万円 |

| 自己資本比率 | 74.5% | 75.4% | 74.8% |

単独で84.7%、連結でも74.5%もあります。最高が100%(あり得ませんが)ですから、非常に高い数値です。ちなみに連結利益2兆円超を誇るトヨタ自動社の自己資本比率は単独で68.7%(2018年3月期)、連結では38.2%(同)となっています。もちろん、業種も規模も異なりますから単純比較はできませんが、マンダムがかなり優秀であることは間違いありません。なお、化粧品業界国内首位の資生堂の場合、単独で57.3%(2017年12月期)、連結では44.6%(同)です。

次に有利子負債(借金のことです)の欄を見て下さい。---となっています。これは無借金という意味なのですが、マンダムは儲けたお金をすべて自分の自由に使えるということになるのです。逆に株主資本比率が低く、有利子負債が多いところはたくさん儲けても借金の返済でお金が出て行ってしまいますから、儲けを自由に使えません。そのため儲けの割に配当が少なかったり、資金不足ですぐに公募増資したりする可能性が高いといえます。

ただし、株主資本比率が高いということは、逆に言えば新規の投資対象(お金の使い途)が少ない、つまり事業拡大の余地が乏しいとも考えられます。成長中の企業は常に儲けた資金を再投資します。それでも足りない場合は借金したり、増資したりしますが、これは新しい工場を建設したり、新規出店したりする場合、どうしても先に資金が必要になるので、ある意味では成長企業の宿命ともいえるのです。

2.自己資本比率が低い場合はどうするか

自己資本比率が高い企業は簡単には倒産しませんから、長期投資に向いています。多少予想が外れても長期的には業績が回復すると見込めるときに、安心してホールドし続けることができます。

では、収益性がいいのに自己資本比率が低かったり、有利子負債が多い場合はどうするのかを考えてみましょう。

まず、自己資本比率の数値はいくら以上だと問題ないのかですが、50%以上なら安全、30%~50%なら並、30%以下なら注意ということろでしょうか。ただし、この自己資本比率というのは業種によって基準値が大きく異なるという特性を持っています。たとえば電力業界の場合、次の表のとおり20%前後(連結ベース)が普通なのです。

ちなみに安全性が高そうな銀行業界の自己資本比率はというと、なんと1ケタしかありません。

では、これらの企業が安全性が低いのかというと、必ずしもそうはいえないのです。そこで必要になるのが同じ業種内での比較です。

ここでもヤフーファイナンスの機能を使います。ヤフーファイナンスの株価検索ボタンの左にある入力欄に「総合商社」と入力します。

すると出てくるのが次の企業です。本当はもっとたくさん出てきますが一部抜粋です。

この画面の下の方に、「ポートフォリオに追加する」というボタンがあるので、これを押下します。ちなみにヤフーにログインしていないとポートフォリオ機能は使えませんので、あらかじめヤフーのIDを取得しておきましょう。

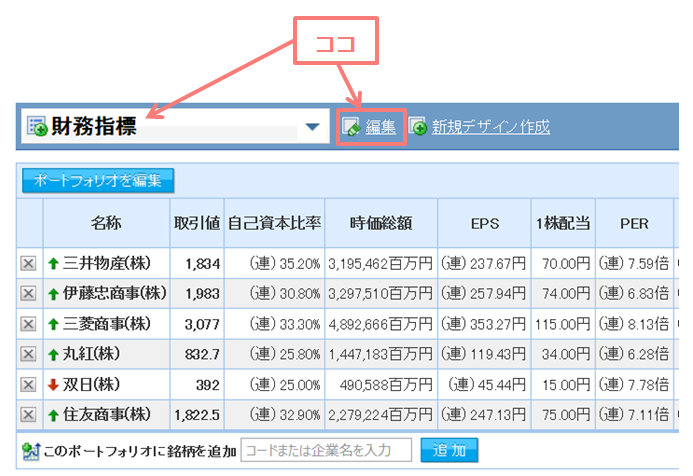

興味のある企業をポートフォリオに追加すると、次のような画面でこれらの企業を見ることができます。一覧表示で株価やその他のデータを比較できるので銘柄を選ぶ際にとても重宝します。

さらに、ひと手間かけてこれをカスタマイズしましょう。

デフォルトでは「財務指標」のところが「株価ボード」とかになっていると思いますので、これを「財務指標」に変更します。ただ、このままではPERは見れますが「自己資本比率」は表示されませんので、「編集」から自己資本比率を追加しておきましょう。そうすると、上のように欲しい情報を一覧で見れるようになります。ちなみに「EPS」というのは1株利益のことです。

こうやってみると三井物産の自己資本比率は35.2%ですが、総合商社としては比較的高い数値であることが分かり、丸紅や双日は他社より自己資本比率がやや低いことが分かります。

このような作業を繰り返しながら、安全性に問題があると思われる企業を除外していきます。

以上でスクリーニングは終了です。ここまで銘柄を絞り込んだら、さらに詳細な収益性分析に取りかかります。もっとも、分析対象になる銘柄が残っていればですが。

続く